お役立ち情報

USEFUL

建築

投稿日:2025.08.20

食品工場の建設は、昨今のさまざまな価格高騰や人手不足の影響を受け、その難易度が急上昇しています。例えば、少子高齢化による人手不足が引き起こす労務コストの高騰、不安定な世界情勢を要因とする資材価格の高騰、さらに2024年問題や2025年問題を始めとした労働環境の変化などが原因となり、工場や倉庫などの大規模施設の建設を計画したとしても、設計や施工を請け負ってくれる建設会社がなかなか見つからないという状況に陥っています。

そこで本記事では、食品工場の建設計画において、価格高騰がどのような影響を及ぼしているのか、そしてその課題にどのように対処すべきかについて解説します。

まずは、大手メディアなどでも盛んに報道されている価格高騰の現状についてご紹介します。昨年の秋ごろからはコメ価格の高騰が注目されていますが、2020年基準「消費者物価指数 全国 2025年6月分」によると、以下のとおり3つすべての指数で上昇(基準として2020年を100とする)しています。

特に、食料(124.6)や光熱・水道(120.1)、家具・家事用品(122.3)などが要因となり、総合指数を押し上げているという結果になっています。この価格高騰は何が要因で起きているのでしょうか?

コメの価格高騰については、長年に渡る減反政策、気候変動や自然災害の頻発、そして農業従事者の高齢化による労働力不足など、生産面の問題などが指摘されていますが、現在の日本では、ほぼ全ての物価が上昇しています。この他にも主に以下のような事が要因と言われています。

上記のように、昨今の物価上昇はさまざまな要因が複雑に絡み合って発生しています。なかでも、物価上昇に大きな影響を与えているとされる要因は、円安とエネルギー価格の高騰です。私たちが日常的に口にしている食品は、生産から消費に至るまでのあらゆる工程において、電力やガスといったエネルギーを必要としています。そのため、エネルギー価格の上昇は各工程のコストを押し上げ、最終的に消費者の手元に届く際の価格を大きく引き上げる要因となっています。

次に、建設業界を取り巻く価格高騰の現状についてご紹介します。建設業界における価格高騰については、以前ご紹介した記事「建設会社が工場建設をすぐに請けてくれない理由を知って早めのご相談を」の中でも詳しく解説しているため、ここではその中から特にポイントとなる部分を取り上げてご紹介します。

工場建設などを検討している事業者様であれば「ここ数年、建設費が急激に高騰している!」という情報を見聞きしたことがあると思います。建設費の高騰も、さまざまな要因が重なって起きているのですが、その中でも原材料費の高騰や労働力不足が大きな影響を与えているとされています。

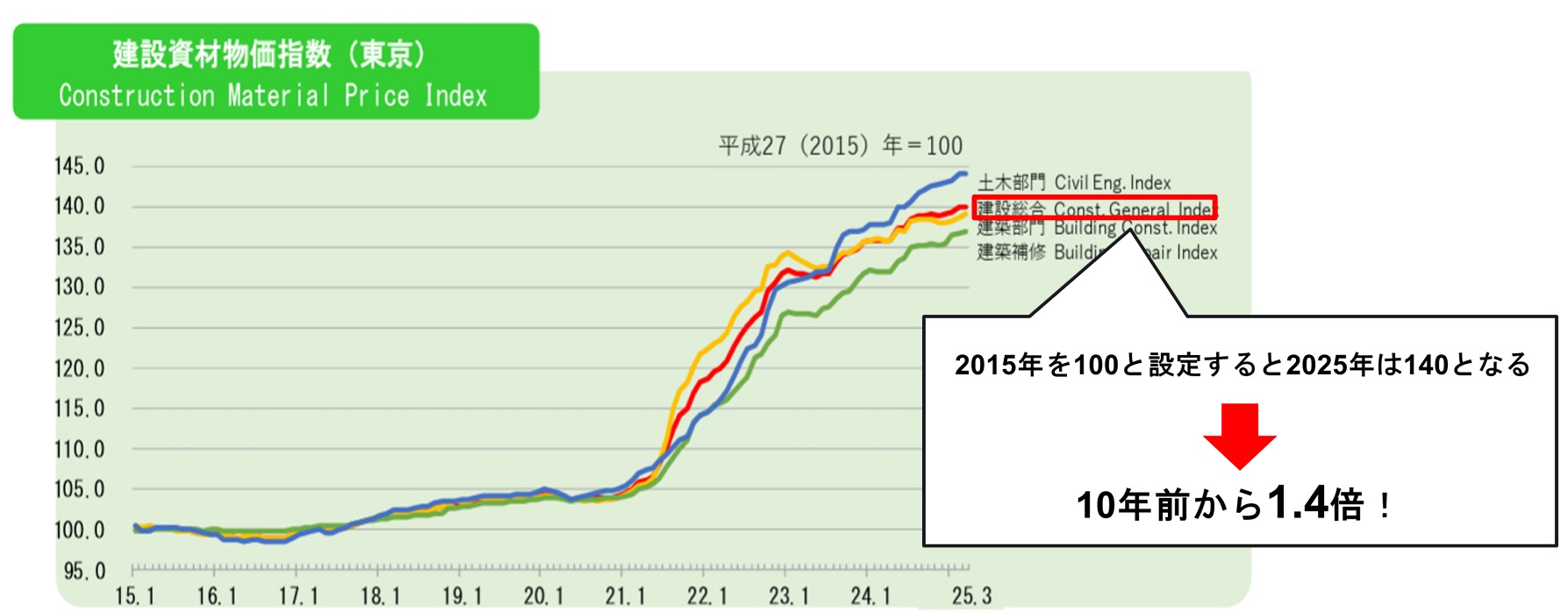

上図は、2015年から2025年までの建設資材物価指数をグラフ化したものです。このグラフから分かるように、建設工事に欠かすことができない資材価格は、2021年頃より急激な上昇傾向を見せるようになっていて、2025年には140という数値に達しています。この数値は、2015年を100とした時の数字で、2025年現在の建設資材価格は、10年前の2015年と比較すると1.4倍にまで高騰しています。

さらに、建設業界の価格高騰の要因として外すことができないのは「人手不足」です。こちらも分かりやすいグラフをご紹介します。

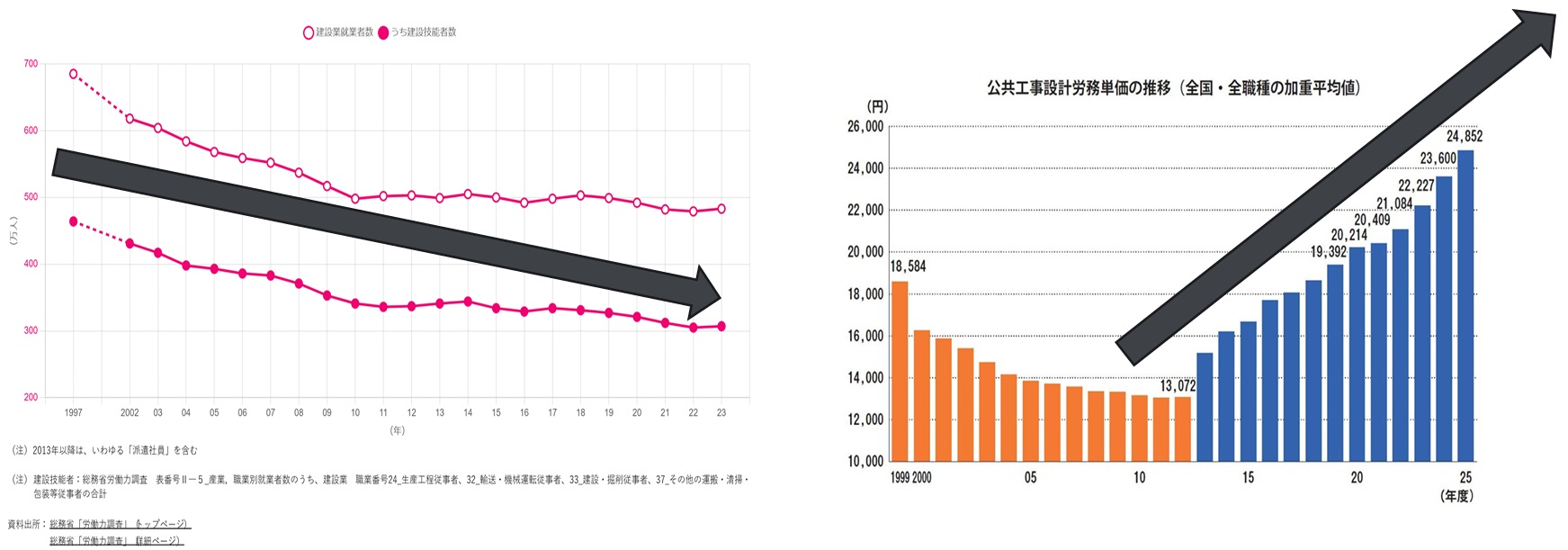

上のグラフは、総務省が公表している労働力調査のデータをグラフ化したものです。左側のグラフからも分かるように、建設業の就業者数は年々減少傾向が続いています。その背景には少子高齢化といった社会的要因があるほか、「建設業界は労働環境が厳しい」と言った根強いネガティブなイメージにより、若手人材の参入が敬遠されていることも人手不足を加速させています。さらに、政府が進める働き方改革によって時間外労働に上限規制が設けられる、いわゆる「2024年問題」も人手不足を一層深刻化させる要因の一つとなっています。

そして、建設業界の人手不足や働き方改革の影響は、公共工事設計労務単価に大きく影響しています。建設業界では、若年層の入職が少なく、技能労働者の高齢化が進んでいますが、一般的には年齢を重ねるにつれて給与も上昇します。その結果、人件費の増加につながっています。また、労働時間の短縮は、技能労働者の収入減少につながる可能性があるため、労務単価を引き上げ、賃上げを促すことで、収入を維持するといった動きもあります。

政府は、公共工事の設計労務単価の引き上げにより建設業界の賃金水準を底上げし、人材確保や育成につながる好循環を生み出すことを期待しています。しかし、建築主にとっては「建設費の高騰」として現れます。

さらに、エネルギー価格の高騰や円安など、さまざまな要因が重なり、現在の建設費高騰につながっています。

それでは次に、価格高騰からみる食品工場建設の難易度について解説します。

食品工場の建設と一般の建設の違いは、施設に求められる性能が大きく異なる点があげられます。食品工場では、人が口にする食品を取り扱うという特性上、原材料や商品の品質に与える影響について細心の注意を払わなければいけません。例えば、商品の劣化を防ぐため、一定以下の温度帯を維持する必要がある施設もあり、環境条件への要求が高くなってしまいます。

そのため、食品工場の建設では、一般の建設ではあまり使われない建材を多く使用することになり、先に述べた建設価格高騰の影響を大きく受けるため、計画自体の難易度が高くなるという特徴があります。また、建設会社の立場から見ても、資材調達や価格変動への対応が非常に難しいことから、専門性の高い食品工場の建設計画を敬遠する会社も増えているようです。

これらの課題に対処するためには、建設会社との連携強化やコスト管理の徹底、そして柔軟な対応が求められます。例えば、資材の調達方法や輸送手段の工夫によるコストの削減、建設工法の見直し、代替資材の検討など、状況に応じて柔軟に対応することで、価格高騰の影響をできるだけ最小限に抑えることが可能です。

さらに、建設価格の高騰に対応するためには、国や自治体の支援制度を活用することも有効です。補助金や助成金を利用すれば、建設費の一部を賄うことができるため、自社の建設計画に適用可能な制度の有無を確認し、採択率や申請スケジュールを把握しておくことが重要です。特に補助金は申請期限が設けられているため、食品工場の建設を具体的に進める際に申請で慌てないよう、事前準備を行っておく必要があります。

今回は、昨今の価格高騰が、食品工場の建設にどのような影響を及ぼしているのかについてまとめました。

記事内でご紹介しているように、昨今の価格高騰は、食品工場などの専門性の高い施設の建設を難しくしていると言われています。建設資材物価指数をみると、僅か10年で1.4倍にまで資材価格が高騰しており、大量の建材を必要とする工場の建設計画では、建設費に与える影響が非常に大きくなっています。この他にも、人手不足や働き方改革を要因とした人件費の高騰、電気やガソリンなどの価格上昇が、建設費を大幅に上昇させる要因となっています。

食品工場など、専門性が高い大規模施設の建設は、価格高騰の影響を強く受けてしまいますが、適切な対策を講じることで、最小限に抑えることが可能です。

そのためには、食品工場の建設コストが高騰する中でも、本当に必要な機能をしっかりと検討でき、それに沿った提案ができる建設会社を早期に選定することが非常に重要です。適切なパートナー企業と連携することで、コスト管理や柔軟な対応、そして公的支援制度の活用などを組み合わせ、無理・無駄のない建設計画を策定することが可能です。

食品工場の建設や改修をご検討の方は、食品工業を専門に設計・施工・建設実績豊富な三和建設【FACTAS®】に早めにご相談ください。

この記事を書いた人

安藤 知広

FACTASブランドマネージャー

執行役員東京本店長

1994年当社入社、工事管理者として工場建設における問題と多くの事例を経験。

2013年から東京本店次長として数多くの食品工場建設のプロジェクトリーダーを務める。

2018年10月ファクタスブランドマネージャーに就任し、食品工場建設における技術の体系化を進めております。