お役立ち情報

USEFUL

工場

投稿日:2025.10.03

夏の猛暑化が指摘されている近年、室内の快適性を高めるための対策として一般の戸建て住宅だけでなく、工場や倉庫のような施設でも、『遮熱』が注目されています。特に、屋根や外壁に金属素材が採用されていることが多い工場などでは、夏場になると建物の表面温度が70度以上に達することもあり、その熱が輻射熱として建物内部に伝わります。その結果、建物内部がサウナのような状態となり、そこで働く人々にとって過酷な職場環境を生み出します。加えて、経営者や管理者にとっては空調コストの増大という課題にもつながるため、建物内の温度上昇を抑制するという目的で、遮熱材による対策が注目されています。

従来、工場や倉庫の遮熱対策は、遮熱塗料による塗装工事が一般的でしたが、近年は遮熱シートによる対策が広く採用されるようになっています。そこで本記事では、工場の暑さ対策としてなぜ遮熱シートがトレンドとなっているのか、また有効な遮熱材にどのような種類があるのかについて解説します。

Contents

冒頭でご紹介したように、建物の遮熱対策には、「遮熱シート」と「遮熱塗料」の2種類があります。いずれも建物内部の温度上昇を抑える効果が期待できますが、工場や倉庫のように大きな空間を持つ施設では、どちらの方法がより有効なのでしょうか。

一昔前までは、遮熱塗料による対策が主流でしたが、近年は、遮熱シートの採用が増えています。

その背景には、金属屋根や天井が高い建物において、遮熱シートの方が「遮熱性能」「耐久性」「施工性」で優位性を持つとされていることが挙げられます。さらに、すでに遮熱・断熱塗料を施工済みの企業が増えていることも、シートが選ばれる理由のひとつです。

ここでは、遮熱シートと遮熱塗料について、それぞれの特徴をご紹介します。

遮熱シートにもさまざまな種類があるのですが、基本的には純度の高いアルミ箔をシート状にした製品のことを指しています。アルミの純度が高ければ高いほど、輻射熱を反射させる効果が高くなります。なお、輻射熱とは、電磁波による熱のことで、身近なもので言えば赤外線ストーブから放射されるものも当てはまります。

自宅で赤外線ストーブを使用している時には、直接触れているわけではないのに、熱を感じることを不思議に感じたことがあるのではないでしょうか。これは輻射熱があることで熱を感じているからです。

遮熱シートは、輻射熱を反射することで建物内部への熱の侵入を防ぎます。そのため、夏場に気温が高くなっても、建物内の温度上昇を抑えられます。結果として、快適な室内環境を保ちつつ、空調コストの削減にもつながります。

遮熱塗料は、その名の通り屋根や外壁に使用される塗料の一種です。一般的な塗料と異なり、太陽光に含まれる赤外線を効果的に反射する特殊な機能を持っています。

遮熱対策がない屋根や外壁は、太陽光を吸収して高温になり、その熱が輻射熱として建物内部に伝わることで、室内温度が上昇します。

遮熱塗料はこの赤外線を反射することで屋根や外壁の高温化を防ぎ、結果として建物内部に伝わる熱も抑えることができます。

遮熱シートと遮熱塗料の特徴を比較すると、どちらも工場の暑さ対策に有効であることが分かります。どちらを採用しても、建物内部に伝わる熱を抑え、室内の異常な高温化を防ぐ効果が期待できます。

しかし、遮熱シートと遮熱塗料では、熱の反射率や耐用年数に大きな違いがあるため、昨今では遮熱シートによる暑さ対策が注目されています。まず熱の反射率については、遮熱塗料が60〜80%前後の反射率なのに対して、遮熱シートの場合は94〜99%程度も太陽光が反射できるとされ、遮熱シートの方が圧倒的に高性能です。また、耐用年数については、製品によって前後するものの、基本的に遮熱シートの方が長めに設定されています。工場などの大規模施設で遮熱対策を行う場合、施工が大掛かりになるため、メンテナンス頻度を少なくできる遮熱シートの採用が増えています。

また、遮熱シートは屋根の上面だけでなく裏面にも施工できるほか、熱源となる機械を包むことで室内温度の上昇を抑えることも可能です。この施工性の高さが、利用者増加の一因と考えられます。

一方、塗装による遮熱は屋根の上面にのみ施工する必要があるため、太陽光パネルなどが設置されている場合は施工が複雑になりやすいという難点があります。こうした点も、遮熱シートの普及につながっている理由のひとつです。

なお、遮熱塗料による暑さ対策については、以下のような点が問題視され、遮熱シートに切り替わっているとも考えられます。

屋根や外壁に使用される遮熱塗料は、含有成分によって性能や耐用年数が大きく異なります。安価な遮熱塗料の場合、反射率が60%程度にとどまり、施工前後の違いが分かりにくいこともあります。また、耐用年数も3〜8年程度と短く、塗り直しが必要になることから、コストパフォーマンスの面では遮熱シートの方が優れていると判断されることが多いです。

一方、高グレードの遮熱塗料は耐用年数が15年以上のものもありますが、材料費が高く、性能面では遮熱シートに及ばない場合が少なくありません。こうした理由から、近年は遮熱シートを用いた対策に切り替える企業が増えています。

猛暑化が進む現在では、遮熱塗料単体では十分な効果が得られないとされています。塗料による遮熱は、60〜80%程度の反射率にとどまるためです。

そのため、より高い効果を得るには、外側に遮熱塗料を使用し、内側に遮熱シートを施工する併用が推奨されています。

遮熱塗料は、一般的な塗料と比べて均一に塗布する技術が求められます。そのため、施工業者が塗布に慣れていない場合、塗りムラが生じることがあります。塗りムラがあると本来の効果を発揮できず、暑さ対策が不十分になる可能性があります。

上記のような理由から、遮熱塗料ではなく、遮熱シートによる暑さ対策が注目されていると考えられます。

ここまでの解説で、工場の暑さ対策には遮熱塗料よりも遮熱シートの採用が有効であることがお分かりいただけたと思います。年々猛暑化が進む日本では、職場環境の改善や省エネを目的として、遮熱対策の必要性がますます高まっています。

一口に遮熱シートと言っても、さまざまな製品が存在します。採用する遮熱シートの種類によって得られる効果などが変わるため、どの製品を採用すれば良いのかと迷ってしまう事業者様も少なくありません。

そこで今回は、遮熱シートの中でも高い効果が広く認められている『スペースクール』について解説します。スペースクールはやや高価ですが、多くのエビデンスがあり、さまざまな現場で採用されています。

スペースクールは、開発会社のwebサイトの中で以下のようにその概要が紹介されています。

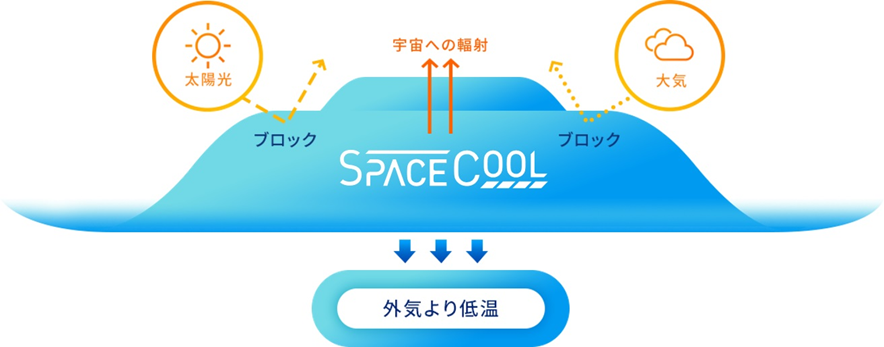

スペースクールは、放射冷却の力を用いて周囲より温度を低下させる仕組みとされています。放射冷却は、地球上の熱が熱ふく射と呼ばれる光の形で宇宙に放出され冷却される現象のことで、夜間に気温が下がる原因の一つとして知られています。

放射冷却は、日中も同様に生じているとされているのですが、太陽光による入熱エネルギーの方が大きいことから、直射日光が当たった金属やコンクリートの素材温度が外気温よりも上昇するという現象が起こります。

光学制御技術が用いられており、太陽光による入熱を抑えながら、熱ふく射による放熱を大きくした材料設計になっていることから、直射日光下においても素材温度が外気温よりも低下するという効果が得られます。

つまり、屋根の遮熱対策としてこのスペースクールを採用すれば、直射日光下にあっても屋根の温度上昇が押さえられるため、建物内に伝わる熱が少なくなり、快適性能向上や空調コストの削減に繋がるのです。

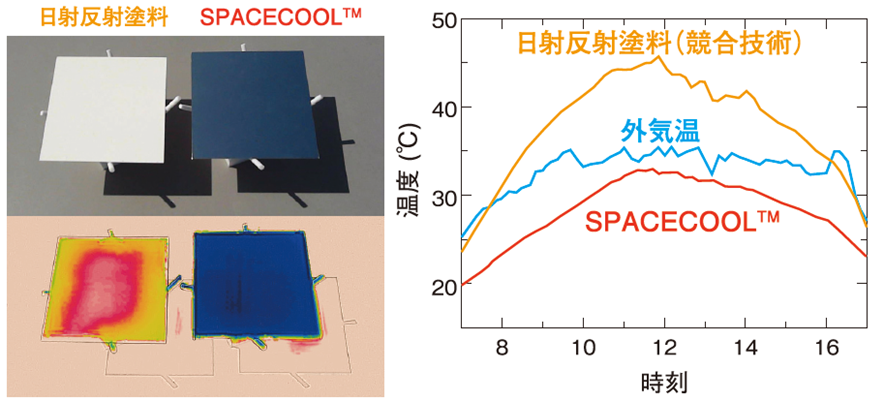

実際に、メーカーが行った実証実験では、以下の通り、直射日光下での冷却性能が外気温に対して最大で約6℃低くなることが確認されています。

引用:Daigasグループwebサイトより

スペースクールの詳細については、公式サイト内でご確認ください。

> スペースクール公式サイト

今回は、工場の暑さ対策で非常に大きな効果をもたらす遮熱シートについて解説しました。

2025年の夏も、全国各地で年間猛暑日日数の最多記録が更新されるなど、暑さへの備えが必要不可欠になっています。

特に、工場や倉庫などの大規模施設では、屋根に金属素材が採用されるケースが多く、夏場は屋根材が異常な高温になり、その熱が建物内に伝わることで職場環境の悪化や空調コストの増大につながってしまっています。そのため、多くの工場では『遮熱』による暑さ対策が実施されるようになっており、特に遮熱シートによる対策が注目されています。

遮熱シートは、先ほど紹介した『スペースクール』以外にもさまざまな製品がありますが、どのタイプを採用したとしても、建物内の温度上昇を抑えてくれるという効果が期待できます。遮熱シートを使用した対策は、電力やガスなどのエネルギーを使用せずに室内温度の上昇を抑えられ、さらに空調に使用する電気を削減することで、CO2排出量の削減が目指せるなど、環境面のことを考えても非常に有効な対策となります。遮熱塗料と比較しても、施工が容易であることや耐久性が高く長寿命であることから、環境問題改善にも繋がる優れた暑さ対策です。

三和建設では、みなさまのご要望に応じて、環境の変化に対応した過不足のない機能性や効率性を考慮した工事にも対応可能です。食品工場・冷蔵冷凍倉庫・危険物倉庫をはじめ、さまざまな業界での多岐に渡る多くの実績があります。

食品工場に限らず、工場・倉庫の暑さ対策に遮熱シートをご検討の企業様は、ぜひ三和建設にご相談ください。

この記事を書いた人

安藤 知広

FACTASブランドマネージャー

執行役員東京本店長

1994年当社入社、工事管理者として工場建設における問題と多くの事例を経験。

2013年から東京本店次長として数多くの食品工場建設のプロジェクトリーダーを務める。

2018年10月ファクタスブランドマネージャーに就任し、食品工場建設における技術の体系化を進めております。