お役立ち情報

USEFUL

工場

投稿日:2025.04.28

更新日:2025.07.01

日本では、一定以上の規模を持つ工場を建設する際は、周辺環境の保護や公害の防止に貢献するため、工場の敷地内に緑地や周辺地域の生活環境の維持に寄与する環境施設を設ける事が工場立地法で義務付けられています。

さまざまな食品を加工・製造する食品工場では、虫の発生源になる緑地を避ける傾向にありますが、工場立地法により緑地を設置する義務があるため全く緑地を設けない事はできません。

また、昨今ではSDGsやESG投資の視点から、より質の高い緑地を計画し、生物多様性を考慮した緑地管理を行うことが求められます。立派な緑地を設ける際にもリスクを考え植樹する品種は慎重に検討する必要があります。

そこで当記事では、工場立地法における緑地の概要や、敷地内の緑地化を進める際に注意すべき緑地管理・防虫管理ついて解説します。

Contents

それではまず、工場立地法における緑地のポイントについて解説します。工場立地法における「緑地等面積規制」とは、一定規模以上の工場を建設する際に、敷地面積に対して生産施設(=工場)面積、緑地面積、環境施設面積の割合に制限を設けるものです。

この法律は、工場の建築面積に制限を設けるとともに、敷地内に一定以上の緑地や環境施設を設けることを義務付けることで、周辺環境の保全や、公害の発生を抑制する目的があります。

工場立地法は、「一定規模以上の工場を建てる際」と紹介したように、全ての工場が対象となるわけではありません。環境への配慮が強く求められるようになってきたことから、今後対象範囲が拡大される可能性もありますが、現時点では以下の要件を満たした工場が対象となります。

参照:経済産業省資料より

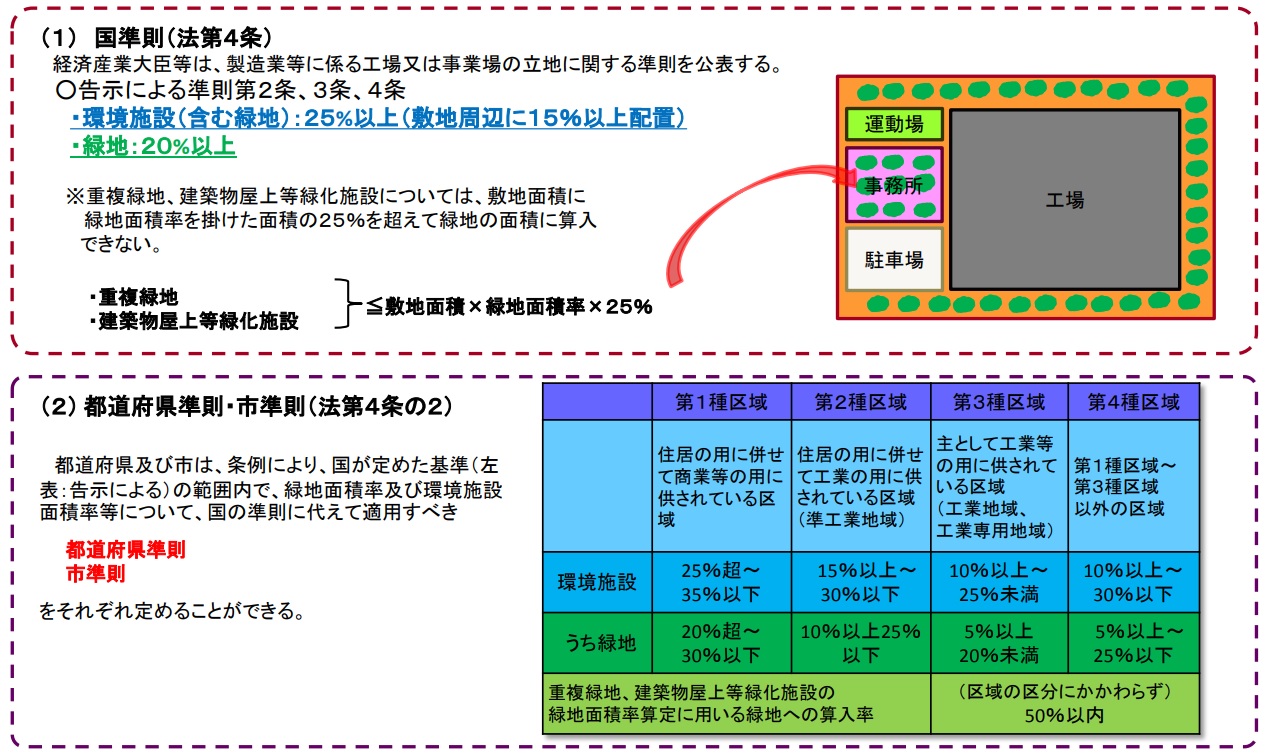

工場の敷地内には、生産施設(工場)のほか、事務所や駐車場、駐輪場など、さまざまな施設が設けられます。そして、工場立地法では、敷地内に設けるべき緑地面積率・環境施設面積率の基準が以下のように定められています。

画像引用:経済産業省資料より

上図の通り、国が定める緑地面積は「敷地面積の20%以上」ですが、都道府県及び市は、条例により国の定める範囲内(敷地の5%〜30%)で設定可能とされています。

工場立地法により緑地と認められるには、下記の条件を満たしている必要があります。

① 樹木が生育する10㎡を超える区画された土地等であって次のア、イのいずれか

ア.10㎡当たり高木が1本以上あること。

イ.20㎡当たり高木が1本以上及び低木が20本以上あること。

② 低木又は芝その他の地被植物で表面が被われている10㎡を超える土地または建築物屋上等緑化施設

引用:経済産業省資料

なお、工場立地法に則り、植栽する際は、敷地全体に平均的に植える必要があるとされています。また、平均的に植栽を行う場合でも、適当な間隔で植栽しなければならないという条件もあります。

樹木の植栽方法は区画された土地又は建築物屋上等緑化施設全体が緑地と認められるように当該区画された土地又は建築物屋上等緑化施設全体に平均的に植栽しなければならない。

平均的に植栽しているものの(樹木を区画の四隅にのみ植栽している等)、樹木を適当な間隔で植栽しない場合は、区画された土地又は建築物屋上等緑化施設全体を緑地とはみなさず、裸地の部分を除いて、残りの植栽部分を単独の樹木等として取り扱う。

引用:工場立地法運用例規集より

工場の緑地化では、上記のようにさまざまなメリットが期待できます。しかし、製造現場の周辺に緑地を設ける場合は、樹木の落ち葉や雑草地帯などが、昆虫類や鼠族の生息地になってしまう可能性があるため緑地管理や防虫管理に細心の注意を払う必要があります。

緑地管理・防虫管理としては、以下のような点に注意しましょう。

このように、工場の敷地内に緑地を設ける場合、昆虫類や鼠族を寄せ付けないような環境を維持する、また昆虫類や鼠族が好む環境を作らないようにする管理体制が大切です。

緑地化を行う際は、芝を設ける方法が一般的です。最も安価な手法は種子吹付ですが、その後の雑草のメンテナンスや、芝刈りが必要です。最近では、自動芝刈り機を導入する企業も増えています。その他、樹脂ネットに不織綿を装着させたシートを敷き、植物の発芽・生育を促進させ、むらなく安定した緑地化を可能にする施工方法もあります。

植栽する際は、昆虫類が寄り付きにくい下記のような樹種を選びましょう。

今回は、工場の建設時に対応する必要がある工場立地法における緑地について解説しました。ご紹介したように、工場立地法は、対象となる工場の規模が限定されています。しかし、環境問題への貢献が企業に強く求められる昨今では、工場の規模に関係なく、緑地化を積極的に検討する企業が増えています。なお、敷地内に求められる緑地の面積率は、自治体によって異なります。

また、工場の敷地内に緑地を設ける際は緑地管理・防虫管理もあわせて検討する必要があります。食品工場の新設や増設にあたり、工場立地法に則った緑地化の計画や、緑地管理・防虫管理を検討の際は、食品工場建設を専門とする【三和建設】にお任せください。レイアウトから植樹方法、芝の選定・防虫管理フローについても最適なご提案をいたします。

関連記事

食品工場におすすめの防虫対策!発生源ごとに適切な対策を解説

この記事を書いた人

安藤 知広

FACTASブランドマネージャー

執行役員東京本店長

1994年当社入社、工事管理者として工場建設における問題と多くの事例を経験。

2013年から東京本店次長として数多くの食品工場建設のプロジェクトリーダーを務める。

2018年10月ファクタスブランドマネージャーに就任し、食品工場建設における技術の体系化を進めております。